Lorsque la Deuxième Exposition Impressionniste ouvrit ses portes en avril 1876, les critiques et les visiteurs furent attirés par les compositions audacieuses de Gustave Caillebotte, un jeune peintre âgé de vingt-sept ans qui faisait son entrée au sein de ce groupe d’artistes indépendants. Dans le grand Salon des Galeries Durand-Ruel, où se tenait l’exposition, furent accrochées huit œuvres de Gustave Caillebotte. Parmi elles, les célèbres Raboteurs de parquet reçurent le plus d’attention, suivi de près par Jeune homme à sa fenêtre.

Ce tableau marqua les esprits par sa modernité. Il propose en effet une vision nouvelle de la vie bourgeoise parisienne. On y voit un jeune homme – identifié a posteriori comme René Caillebotte, frère de l’artiste – dans un moment de contemplation silencieuse, observant la rue depuis le confort de son appartement nouvellement construit. Ce sujet révèle l’intérêt de Gustave Caillebotte pour les préoccupations contemporaines de l’impressionnisme. Sa formation académique, dans l’atelier de Léon Bonnat, reste néanmoins visible dans sa maîtrise de la perspective traditionnelle, que le point de vue en plongée complexifie pourtant.

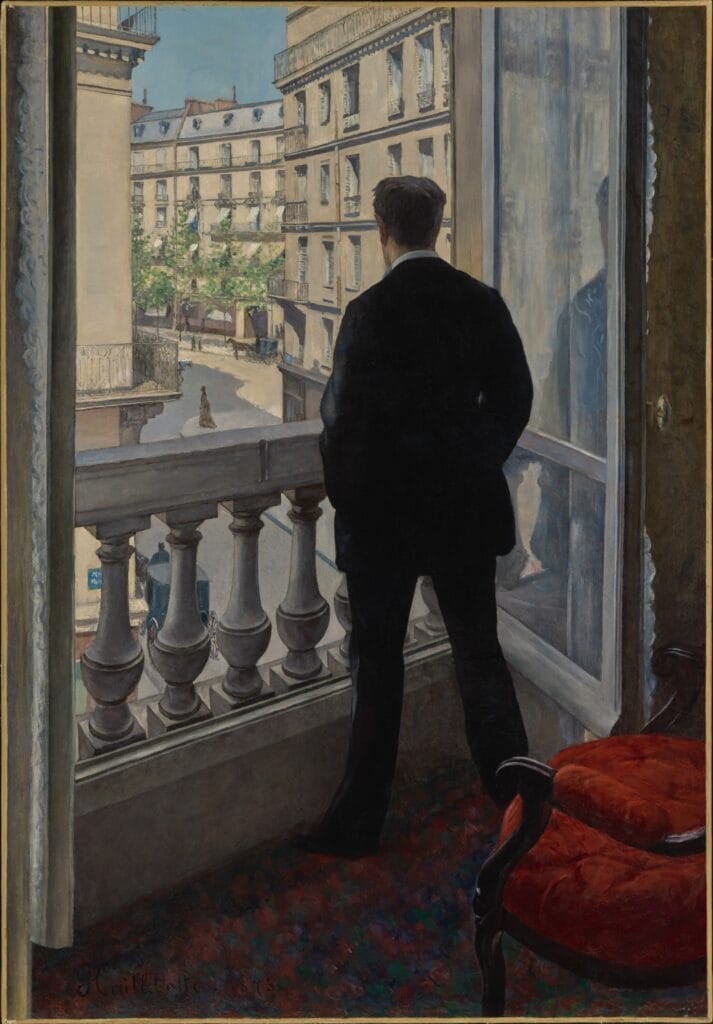

Le modèle, qui se tient à contre-jour, a le regard fixé sur la ville en contrebas. Le Jeune homme à sa fenêtre se tient dos au spectateur, les mains dans les poches. Son attitude désinvolte est en décalage avec l’affairement des trottoirs, tout comme son costume sombre et la lumière filtrée de la pièce contraste avec l’ensoleillement franc de l’extérieur, lequel met en valeur la pierre de taille des bâtiments. Toutefois, la posture des jambes dévoile une tension qui semble suggérer que le modèle a soudainement bondi de son confortable fauteuil rouge, quelque chose ayant attiré son regard. Peut-être s’agit-il de la jeune femme élégante qui s’apprête à traverser la rue parmi les calèches ?

La scène se déroule dans l’appartement de la famille Caillebotte à l’angle de la rue de Lisbonne et de la rue de Miromesnil dans le 8e arrondissement de Paris. Ce quartier onéreux et recherché avait été profondément transformé par les travaux entrepris par le baron Haussmann, préfet de la Seine, à la demande de l’empereur Napoléon III, qui avaient métamorphosé Paris en une capitale moderne avec le percement de grands axes de circulation et l’uniformisation des immeubles aux façades alignées et aux proportions régulières. Martial Caillebotte, père de l’artiste, avait participé activement à la spéculation immobilière qui en avait découlé.

Ainsi le balcon, observatoire privilégié des immeubles haussmanniens, met à jour le motif du personnage observant le monde depuis sa fenêtre, fréquemment représenté dans l’histoire de l’art (par exemple chez Johannes Vermeer et Gabriel Metsu au XVIIe siècle, ou encore par le romantique allemand Caspar David Friedrich). L’expression d’une forme d’oisiveté chez le protagoniste central continue de s’appliquer au mystérieux René Caillebotte, dont les archives nous apprennent qu’il n’exerça jamais de profession tout en menant un train de vie flamboyant, cumulant de nombreuses dettes. Le naturalisme de cette toile fut salué par le critique Edmond Duranty dans son essai La Nouvelle Peinture, Caillebotte ayant su, selon lui, intégrer dans son art « la note spéciale de l’individu moderne, dans son vêtement, au milieu de ses habitudes sociales, chez lui ou dans la rue ».

Je ne suis pas experte, et je ne souhaite pas être impolie, mais j’ai été surprise d’apprendre que cette oeuvre était dans l’expo des impressionnistes (car je ne vois pas de coup de pinceaux « en touches »). Je comprends d’après votre commentaire que c’est parce qu’il peint ce qui touche aux préoccupations contemporaines des impressionnistes, correct ? Ou bien à cause du jeu de lumiere et ombres ?

Merci Odile pour votre commentaire qui est tout à fait pertinent. C’est vrai que la manière de Caillebotte est différente des impressionnistes issus de l’atelier de Charles Gleyre (Monet, Renoir, Sisley notamment) et ceux qui les ont fréquentés. Caillebotte est considéré comme incarnant avec Degas une branche plus naturaliste de l’impressionnisme, moins porté sur le plein-air et plus intéressé par les aspects sociaux de la vie moderne. On retrouve malgré tout un intérêt pour le traitement de la lumière mais il resta marqué par sa formation académique, contrairement à Monet & Co qui n’y ont jamais réellement adhéré 🙂